マンションのサッシの交換時期、方法、費用、補助金などについて解説

更新日:2025年04月30日(水)

皆様がお住まいの各住戸の窓枠であるサッシ(サッシュ)は、マンションの「共用部」となります。管理組合全体として、更新を行うことができます。 サッシの交換は、住宅の快適性やエネルギー効率を向上させるために重要な改修工事です。適切な時期にリニューアルを行うことで、マンションの居住環境を良好に維持することができます。窓の動きが悪い、隙間風が入ってくる、、鍵がかかりにくいなどの状況が目立つ様になってきたら、交換の時期が近いです。 必要とする機能に応じてサッシの種類や素材を吟味したうえで、交換工事の時期や工事業者の選択を適切に行いましょう。適切な計画、相見積もりを実現することで、効果的でリーズナブルサッシ交換が可能になります。 この記事では、マンションにおけるサッシ(窓枠)の種類、マンションのサッシ交換の時期と方法、交換(リニューアル)するメリット、費用相場、コストダウン方法等についてご紹介します。 これらの情報が少しでも皆様のお役に立つと幸いです。

- 本記事のポイント

- サッシの交換時期や交換方法が明確になり、リニューアルのタイミングがわかる。

- 交換のメリットや費用相場について理解でき、費用対効果を把握できる。

- コストダウン方法や補助金を活用した賢いリニューアル方法がわかる。

マンションのサッシ、ガラスの種類

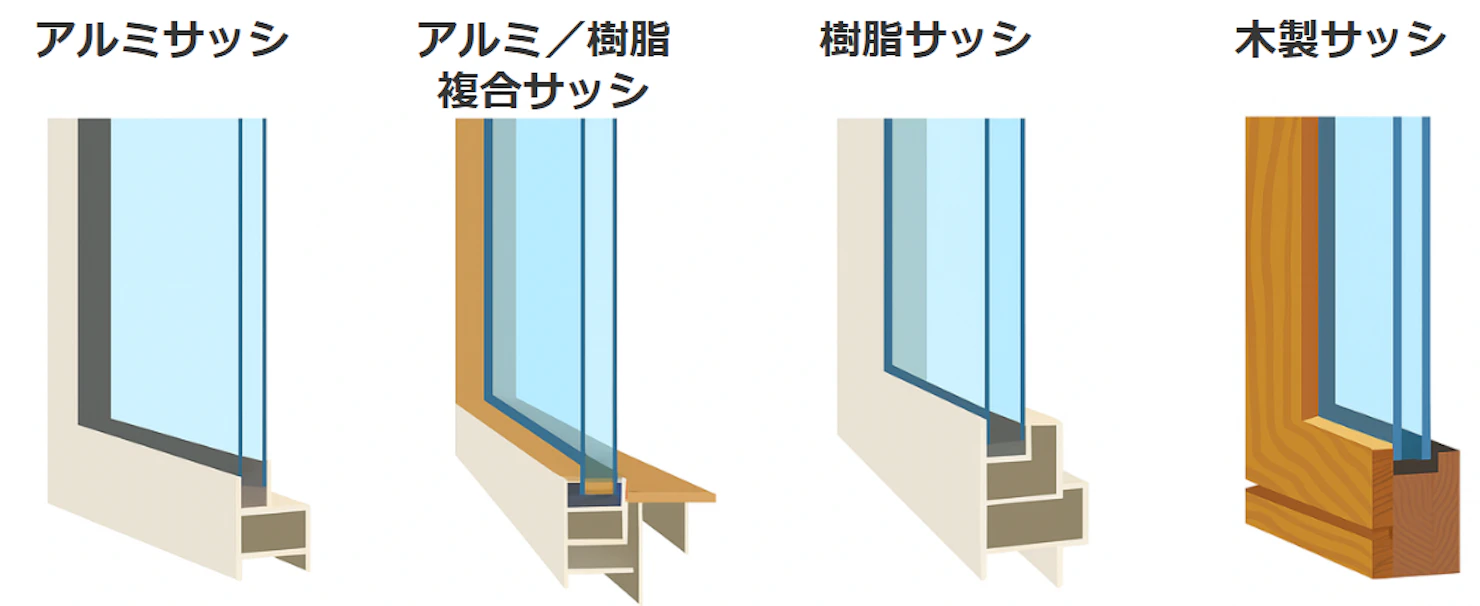

【サッシの種類】

マンションのサッシの種類は、主に1)アルミサッシ、2)アルミと樹脂の複合サッシ(室外側はアルミ、室内側は樹脂素材のサッシ)、3)樹脂サッシ、4)木製サッシの4つに分類されます。

アルミサッシ

軽量でデザイン性が高く、耐久性に優れています。一方、断熱性が低く、結露しやすいというデメリットがあります。

アルミと樹脂の複合サッシ

室外側はアルミサッシで耐久性に優れ、室内側は樹脂サッシになっているため、断熱性や気密性に優れ、結露しにくい点がメリットです。

樹脂サッシ

軽量で耐久性に優れ、断熱性や遮音性に優れていますが、価格が高めです。

木製サッシ

自然素材の温もりを感じられ、高級感がありますが、メンテナンスが必要で、耐久性には若干劣る点が挙げられます。マンションで採用されるケースはあまりありません。

価格は、アルミサッシが最も安く、アルミ、樹脂の複合サッシ、木製サッシの順番に高くなります。また、カビ・ダニの発生の原因になる結露についてですが、サッシの素材によって結露のしやすさは異なり、結露を防止する観点では、断熱性に優れている樹脂サッシを選択することがオススメです。

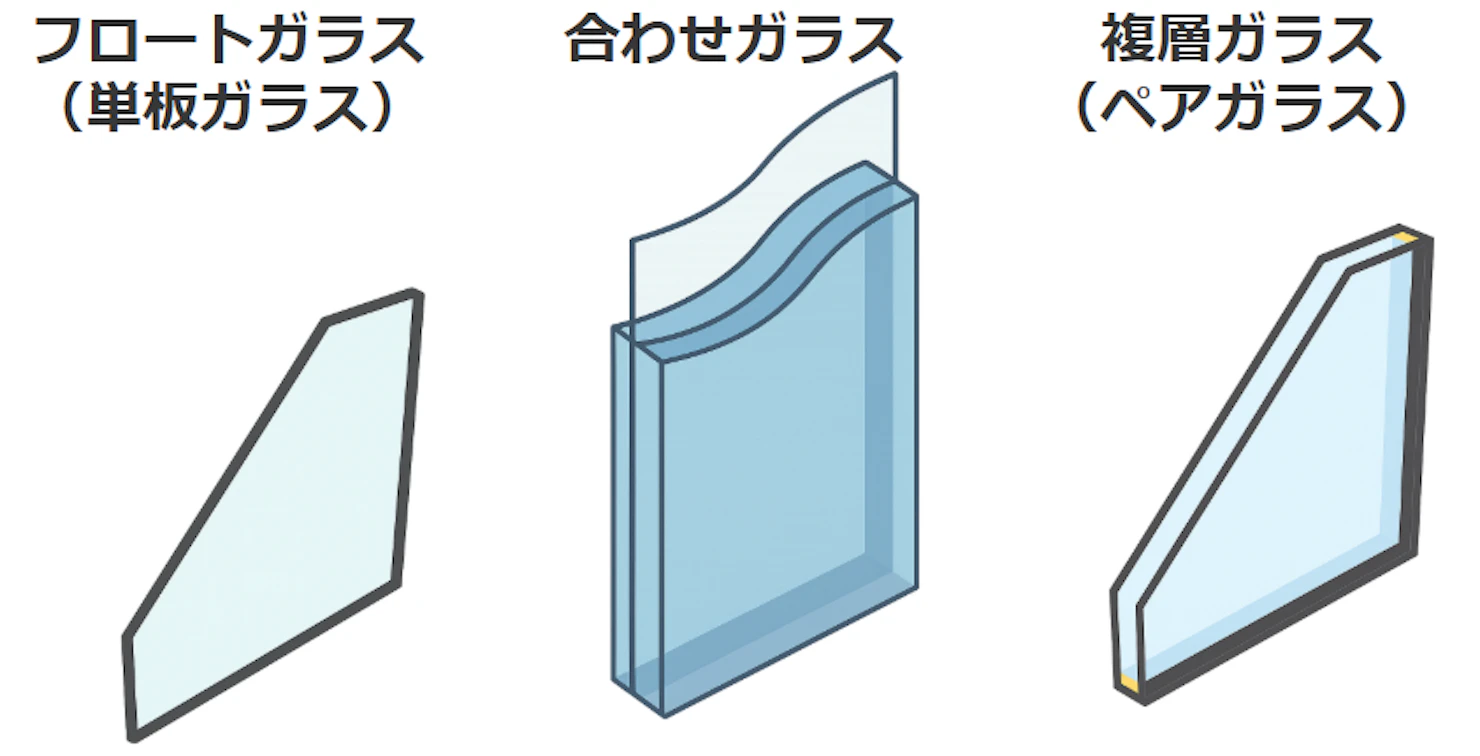

【ガラスの種類】

サッシ交換時にはガラスも交換となります。

マンションのガラスの種類は、主に1)フロートガラス、2)合わせガラス、3)複層ガラス(ペアガラス)の3つに分類されます。

フロートガラス

無色透明の単板ガラスです。比較的安価で流通量が多いため、一般的に多くのマンションで使用されています。

合わせガラス

二枚のガラスを樹脂の膜(中間膜)で貼り合せたガラスです。中間膜の性能によって、防犯や防音、赤外線防止などの効果があります。

複層ガラス(ペアガラス)

ガラス二枚の間に空間があるガラスです。断熱性に優れ、結露対策になります。中空層にアルゴンガスを封入することで、更に断熱性を高めたものもあります。

マンションのサッシ交換の時期

30年から40年で交換することが一般的となります。

経年劣化や防音性、断熱性の低下などから交換時期のサインが見えてくることがあります。交換時期を見極めるためには、サッシの状態を定期的にチェックすることが重要です。特に、開閉がスムーズではなくなる、鍵がかかりにくい、隙間風が入る、旧型のサッシで断熱性が低く寒いなどの状況が見られる場合は交換を検討するタイミングと言えます。

マンションのサッシ交換の方法

マンションの各住戸のサッシは、専有部分ではなく共用部分となります。そのため、修繕費用は管理組合が負担することになり、マンション全体でまとめて改修されることが多いようです。

共用部分であることから住戸ごとに勝手に交換することは基本的にできませんが、管理組合に申請すれば各住戸で交換することが可能となる組合も多いようです。これについては、平成28年に国土交通省よりマンション管理の適正化に関する指針が告示され、区分所有者の責任と負担で窓サッシの修繕が可能となることが明記されました。ただし、管理組合の理事会へ申請し、承認される必要がありますので、個別で窓サッシの交換を希望される方は、各マンションの管理規約を確認の上、手続きをしてください。

サッシを交換する工事方法 「はつり工法」と「カバー工法」があります。

「はつり工法」

はつり工法は、古いサッシを取り外して、新しいサッシを設置する方法ですが、壁をはつる工事が必要となります。そのため、費用が高く工事期間も長くなるというデメリットがあります。

「カバー工法」

最近は、カバー工法が主流になっています。

カバー工法は、既存のサッシを取り外さず、新しいサッシを上から被せて取付ける方法です。費用が安く、壁の工事を伴わないため騒音を気にせず、半日程度あれば窓サッシをリニューアルすることができます。ただし、既存のサッシを残すため、窓の開口部が若干狭くなるという点はデメリットです。なお、既存のサッシの劣化が激しい場合など、サッシの状態によっては、カバー工法が使えないことがあります。

交換(リニューアル)するメリット

マンションのサッシを新しく交換する主なメリットとして下記3点が挙げられます。

防音性の向上

新しいサッシは遮音効果も高く、騒音を緩和できるというメリットがあります。

断熱性の向上

新しいサッシは断熱性能が高いものが多く、季節による寒暖の差が小さくなり、住生活が快適になります。また、冷暖房効率が向上し、電気代の節約にもつながります。

結露の抑制

結露は、窓枠やガラスの表面が冷えている際に、湿度の高い空気中の水蒸気が冷却されて水滴として凝結する現象です。新しいサッシには、断熱性や気密性が高いものや複層となっているものがあります。これにより、室内と外気の温度差が少なくなり、室内の窓枠やガラスの表面が冷えにくくなります。その結果、結露の発生を減らすことができます。

交換(リニューアル)の費用相場

一般的な大きさのものであれば、30万円~80万円となります。

大きな金額幅の背景は、一概にサッシの交換と言っても、戸あたりの数/窓枠の大きさ/工法/種類/素材によって大きく異なるためです。例えば、大小、サッシをアルミ製とするのか樹脂製とするのか、ガラスを単層とするのか複層とするのかで金額は倍以上変わってきます。また、場合によっては、壁の補強や既存の窓枠の修理が必要な場合もあり、その場合は更に追加の費用が必要となります。

交換(リニューアル)のコストダウン方法、補助金

コストダウン方法で、最も大切なのは、適切な経路で、複数の事業者から相見積を取得することです。

また、近年のエコ/省エネへの関心の高まりもあり、複数の補助金があります。そして、それら補助金の金額は小さくなく、検討されることを強くオススメいたします。

※補助金毎に条件(例:ドアの品質)、申請タイミング、期間内の補助金額の枠が存在するため、それらに応じた計画、申請手続きを行う必要があります。

※計画、申請手続きは事業者で代行可能な部分が多いです。補助金の申請に熟知し、手続きに慣れた事業者に発注すると、確実に補助金が取得できる、申請手続きがスムーズに行える等のメリットがあります。逆に、計画、手続きに不備があると、期待していた補助金を受領できないリスクもあります。

補助金は魅力的な制度である一方、製品要件や申請タイミング、年度ごとの予算枠など、ひとつでも条件を外すと受給できないケースがある点には注意が必要です。特にマンションの窓サッシ工事は、複数住戸や共用部との調整が絡むため、計画段階での判断ミスが後々の費用負担に直結します。私たちスマート修繕では、最新の補助金制度に基づいて最適な活用方法を整理し、申請手続きが滞りなく進むようサポートしています。検討の早い段階でご相談いただくことで、補助金の取り逃しや割高な工事を選んでしまうリスクを避けやすくなります。せっかく費用を抑えるチャンスがある今こそ、気軽にお声がけいただければ幸いです。

電話で無料相談

24時間対応通話料・相談料 無料

Webから無料相談

専門家に相談する

ドア/サッシ等修繕の支援サービス「スマート修繕」

- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。

- 玄関ドア、サッシ等の金物の支援実績は多数あります。約450戸 多棟型マンションでのハンスフリー/非接触キーのドアへの交換(補助金≒2千万円活用)実績もあります。社内にはゼネコン、修繕会社や修繕コンサルティング会社など出身の建築士等が多数いますので、お気軽にご相談ください。

- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。ドア/サッシメーカー系を含む紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。

電話で無料相談

24時間対応通話料・相談料 無料

Webから無料相談

専門家に相談する

本記事の著者

鵜沢 辰史

信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。

本記事の監修者

別所 毅謙

マンションの修繕/管理コンサルタント歴≒20年、大規模修繕など多くの修繕工事に精通。管理運営方面にも精通しており、アドバイス実績豊富。 過去に関わった管理組合数は2千、世帯数は8万を超える。 メディア掲載「WBS(ワールドビジネスサテライト)」、「NIKKEI NEWS NEXT」、「首都圏情報ネタドリ!(NHK)」、「めざまし8」、「スーパーJチャンネル」。

二級建築士

24時間対応通話料・相談料 無料

.png&w=3840&q=75)